文章內容目錄

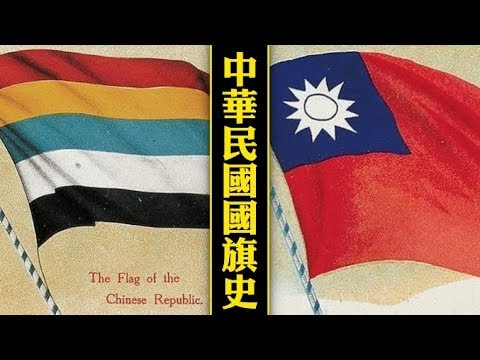

五色旗:中華民國成立初期國旗

中華民國草創之時,由南京臨時政府和北洋政府採用的首面國旗,即為以紅、黃、藍、白、黑五色相間橫條構成的「五色旗」。其比例為五比八,取材自中國傳統「五行學説」中的顏色,象徵著以「五」為基數的歷史文化規範,同時也代表著漢、滿、蒙、回、藏五族共和。

五色旗最早於 1906 年冬,同盟會本部討論《革命方略》和國旗草案時提出。1911 年 12 月 4 日,上海各省代表於上海舉行會議,議決採用五色旗為中華民國國旗,由時稱「民國產婆」的趙鳳昌設計。

1911 年 12 月 28 日,南京各省代表聯名通電全國,呼籲在 12 月 29 日選舉臨時大總統時懸掛國旗以示慶祝。1912 年 1 月 1 日,孫中山就任臨時大總統之日,南京、上海等地皆懸掛五色旗。

1912 年 1 月 10 日,中華民國臨時參議院通過《國旗統一案》,確定五色旗為中華民國國旗,青天白日滿地紅旗為海軍軍旗。袁世凱就任臨時大總統後也頒布過渡暫行辦法,規定「國旗暫用五色旗」。

1912 年 5 月 10 日,臨時參議院於北京審議國旗統一案,經過一番爭論後,經多數表決通過,仍以五色旗為中華民國國旗。6 月 8 日,袁世凱頒布《臨時大總統令》,宣示五色旗成為法定國旗。

1928 年國民革命軍北伐後,各地五色旗逐步被青天白日滿地紅旗取代。12 月 29 日,東北保安總司令張學良宣佈「改易旗幟」,青天白日滿地紅旗完全取代五色旗。

| 特徵 | 説明 |

|---|---|

| 顏色 | 紅、黃、藍、白、黑 |

| 比例 | 5:8 |

| 意義 | 五方五行、五族共和 |

| 首次提出 | 1906 年冬 |

| 設計者 | 趙鳳昌 |

| 採用日期 | 1911 年 12 月 4 日 |

| 法定化 | 1912 年 6 月 8 日 |

| 替換 | 1928 年 12 月 29 日 |

五色旗順序:中華民國國旗的象徵意義

序言

五色旗是中華民國的國旗,象徵著自由、民主、平等、博愛、和平。其順序源自於五族共和的理念,代表著中華民國是一個多民族、多元文化的國家。

五色旗的順序及象徵意義

| 顏色 | 順序 | 象徵意義 |

|---|---|---|

| 紅 | 上 | 自由 |

| 藍 | 下 | 民主 |

| 白 | 中 | 平等 |

| 黑 | 上左 | 博愛 |

| 黃 | 上右 | 和平 |

各色象徵意義的由來

- 紅:源自漢族的「赤」色,象徵革命和烈士鮮血。

- 藍:代表海洋,象徵國民革命初期的民權主義。

- 白:象徵光明,代表民族主義。

- 黑:代表滿族,象徵包容異族。

- 黃:代表藏族、蒙族和回族等少數民族,象徵五族共和。

五色旗的歷史演變

五色旗的設計源自孫中山先生提出的「青天白日旗」方案。1911年10月10日,辛亥革命爆發後,青天白日旗被採用為中華民國臨時政府的國旗。1912年1月1日起,五色旗正式成為中華民國永久性的國旗。

五色旗的使用

中華民國國旗在國內外均有廣泛使用,包括:

* 政府機構和公共場所

* 國際會議和外交場合

* 軍隊和船隻

* 民間團體和私人住家

結論

五色旗是中華民國的象徵,其順序承載了自由、民主、平等、博愛、和平的理念。它代表著中華民國的多元文化和包容精神,是民族團結和國家認同的凝聚力。

延伸閲讀…

五色旗(中華民國) – 維基百科,自由的百科全書

五色旗