文章內容目錄

十二地支與生肖

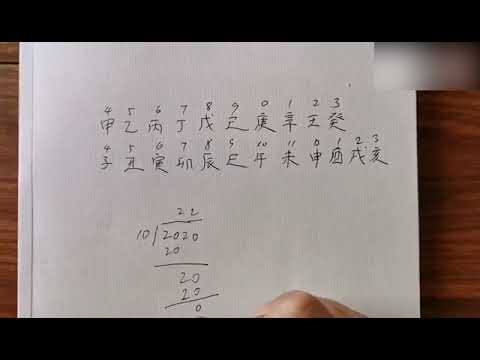

中國曆法中的干支紀年法,由十個天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二個地支(子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)組成。

天干與地支按序相配,從甲子到癸亥,共形成六十對組合,稱為「六十甲子」。每個天干對應一個陽數(一至十),每個地支對應一個陰數(一至十二)。

地支也稱「十二生肖」,與自然界十二種動物對應:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。

據傳説,玉皇大帝選定十二種動物作為生肖,以它們出現的順序排列。生肖的產生既有天文學背景,也有自然現象和文化因素的影響。

古代認為,太陽東升為「寅」,是生機勃勃的時刻,因此屬虎;日落西沉為「酉」,夜幕降臨,故屬雞。隨著時間推移,地支與生肖逐漸形成固定的對應關係。

此外,天干地支之間還相互剋制生化,形成了獨特的五行體系。五行指金、木、水、火、土,它們之間生剋循環,反映了宇宙變化的規律。

天干地支紀年法起始於商朝,經過發展完善,成為中國曆法的重要組成部分。它不僅用於紀年,還廣泛應用於曆法、占卜、中醫等領域,對中國文化產生了深遠的影響。

十二生肖的排列順序

關於十二生肖的排列順序,有多種傳説和説法。其中一種傳説與動物的活動時間有關。

子鼠最先出現在夜間,故屬子;丑牛在凌晨開始吃草,故屬醜;寅虎在黎明時分最為兇猛,故屬寅;卯兔在日出時開始覓食,故屬卯。

辰時為「龍行雨」,故屬龍;巳時為「蛇出沒」,故屬蛇;午時為「馬馳騁」,故屬馬;未時為「羊吃草」,故屬羊。

申時為「猴活躍」,故屬猴;酉時為「雞歸窩」,故屬雞;戌時為「狗守夜」,故屬狗;亥時為「豬酣睡」,故屬豬。

六十甲子對照表

| 天干 | 地支 | 乾支 | 五行 | 生肖 |

|---|---|---|---|---|

| 甲 | 子 | 甲子 | 木 | 鼠 |

| 乙 | 醜 | 乙丑 | 木 | 牛 |

| 丙 | 寅 | 丙寅 | 火 | 虎 |

| 丁 | 卯 | 丁卯 | 火 | 兔 |

| 戊 | 辰 | 戊辰 | 土 | 龍 |

| 己 | 巳 | 己巳 | 土 | 蛇 |

| 庚 | 午 | 庚午 | 金 | 馬 |

| 辛 | 未 | 辛未 | 金 | 羊 |

| 壬 | 申 | 壬申 | 水 | 猴 |

| 癸 | 酉 | 癸酉 | 水 | 雞 |

註:

- 乾支:天干和地支的合稱。

- 五行:指金、木、水、火、土。

- 生肖:對應十二種動物的稱謂。

天干地支年表:古今計時之鑰

引言

天干地支年表,中國傳統紀年系統之基石,運用天干地支相佐譜寫璀璨的時光流轉。此年表不僅標示歷史的軌跡,更承載著中華文化的博大精深。

天干地支介紹

天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,共十個。

地支:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,共十二個。

紀年方法

以甲子為首,將天干與地支相配:甲子、乙丑、丙寅…癸亥,共六十組。每六十年為一個週期,稱為一甲子。

歷史演變

天干地支年表的起源可追溯至上古時期。商朝後期,正式將其應用於紀年。《竹書紀年》和《史記》中都有相關記載。歷經秦漢魏晉南北朝,年表逐漸完善,成為通行的紀年法。

傳統用途

天干地支年表不僅用於紀年,還廣泛應用於以下方面:

* 農事曆法:標示節氣、宜忌。

* 占卜預測:推算吉凶禍福。

* 五行學説:配合相生相剋,用於風水、醫學等領域。

* 時間推算:可換算農曆與西曆的日期。

* 傳統文化:融入詩詞歌賦、諺語戲劇中。

現代應用

時至今日,天干地支年表仍活躍於我們的文化之中:

* 文化傳承:生肖、十二時辰等傳統文化元素沿用至今。

* 命理學:八字算命以天干地支推演命運。

* 歷史研究:歷史學家依據年表考證歷史事件。

* 民俗活動:春聯、燈籠等傳統物品上常見天干地支符號。

表格:六十甲子年表

結論

天干地支年表,歷經數千年的演變,仍綻放著璀璨的光輝。作為華夏傳統文化的瑰寶,它不僅標誌著時間的流逝,更藴含著豐富的文化內涵和實用價值,在中國歷史和文化中扮演著不可或缺的角色。