文章內容目錄

北斗七星:天際的標誌和文化象徵

北斗七星是由天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽和瑤光組成,與大熊座的尾部組成星圖。在北天排列成鬥勺形,這七顆星較易辨識,故常被用於指示方向和定位。

北斗:天帝之車

根據《史記天官書》,北斗猶如天帝之車,運於中央,監察四方,調節陰陽、四時、五行、節氣和曆紀。這種重視源於北斗與古代曆法的密切關係。

昏時斗柄指節

古人觀察斗柄朝向,判斷季節。昏時斗柄東指為春,南指為夏,西指為秋,北指為冬。

北斗九星與輔弼

傳説北斗共有九星,另有輔星和弼星兩顆隱星。輔星指開陽增一(大熊座80),弼星則可能是梅西耶天體。

現代星名與北極星

北斗七星的現代星名分別為大熊座α、β、γ、δ、ε、ζ和η。通過鬥口的兩顆星朝天樞至天璇方向延長五倍,可找到北極星。

| 星名 | 現代星名 | 指向 |

|---|---|---|

| 天樞 | 大熊座α | 北極星 |

| 天璇 | 大熊座β | 南北極中點 |

| 天璣 | 大熊座γ | 東方 |

| 天權 | 大熊座δ | 正東方 |

| 玉衡 | 大熊座ε | 西北方 |

| 開陽 | 大熊座ζ | 西南方 |

| 瑤光 | 大熊座η | 西北方 |

| 輔星 | 大熊座80 | 開陽星旁 |

| 弼星 | 梅西耶天體 | 斗柄附近 |

北斗七星除了天文學意義外,還具有文化象徵。在道教中,北斗被視為天帝的座駕,掌管運勢和命運。歷代帝王也常以北斗作為權力的象徵。

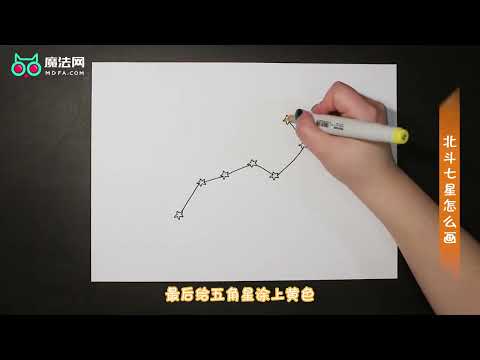

北斗七星圖:夜空中的指路明燈

北斗七星圖是中國古代天文學家根據恆星的相對位置繪製而成的星圖。它以七顆排列成勺子形狀的恆星為中心,周圍散佈著其他恆星。北斗七星圖在古代航海和占星術中扮演著重要的角色。

北斗七星的組成

北斗七星由以下七顆恆星組成:

| 恆星名稱 | 漢名 | 拉丁名 | 光譜類型 |

|---|---|---|---|

| 天樞 | 開陽 | Alpha Ursae Majoris | F7 V |

| 天璇 | 玉衡 | Beta Ursae Majoris | A1 V |

| 天璣 | 瑤光 | Gamma Ursae Majoris | A0 V |

| 天權 | 開陽 | Delta Ursae Majoris | A1 V |

| 玉衡 | 玉衡 | Epsilon Ursae Majoris | A2 V |

| 開陽 | 瑤光 | Zeta Ursae Majoris | B5 V |

| 搖光 | 瑤光 | Eta Ursae Majoris | B3 V |

北斗七星圖的應用

北斗七星圖在古代航海和占星術中有著廣泛的應用:

航海

定位:航海家利用北斗七星圖上的兩顆星,即天樞和天璇,來確定自己的緯度。

方向:北斗七星圖上的杓子形狀可以指示北方,幫助航海家在海上航行。

占星術

占卜:中國古代占星術家根據北斗七星圖上恆星的位置和亮度來推測國運和個人的命運。

農業:北斗七星圖上的斗柄指向不同方位標誌著不同的季節,幫助農民安排農事。

北斗七星圖的發現與發展

北斗七星圖的發現和發展可以追溯到古代中國。早在商周時期,中國天文學家就已經開始觀測北斗七星。到了戰國時期,北斗七星圖被正式繪製成星圖,並被用於航海和占星術。

漢朝時期,天文學家張衡進一步完善了北斗七星圖,並將其納入他編制的《靈憲》星表中。唐朝時,北斗七星圖被載入《開元佔經》中。宋朝時,司馬光編撰《資治通鑑》,其中記載了北斗七星圖的用途和歷史。

明清時期,北斗七星圖繼續得到發展和完善。清朝中後期,西方天文學傳入中國,促使中國天文學家對北斗七星圖進行了進一步的研究。

現代北斗七星圖

隨著科技的進步,現代天文學家利用望遠鏡和衞星技術對北斗七星圖進行了更為精確的觀測和繪製。現代北斗七星圖不僅包含了古代星圖中的恆星,還標示了其他相關恆星和星系。

延伸閲讀…

104400 北斗七星圖片、庫存照片、3D 物體和矢量圖

91699 個「北斗七星」相關素材,包含圖片、庫存照片

現代北斗七星圖仍然在航海和占星術中發揮著作用,但它更多地用於天文學研究和科普教育。