文章內容目錄

《華氏中藏經》考釋

引言

《華氏中藏經》,又名《中藏經》,成書於漢代,原題為「漢華佗撰」。後人研考,推測為華佗弟子集結成書,自用而不外傳。此書兼論醫理與方藥,淵源於《內經》、《難經》,獨樹一幟。

《中藏經》定型的時代

- 語言考究:書中出現魏晉後乃至六朝才有的詞彙,非漢代 Sprachgebrauch。

- 文獻考證:宋代以前無《中藏經》記載,南宋始有提及。

綜上,推斷《中藏經》最終成型於宋代,不晚於南宋高宗紹興17年。

《中藏經》並非出於華佗之手的原因有二:

* 文獻流變:漢代無《中藏經》流傳,彼時醫書多以「論衡」命名,而非「中藏」。

* 經脈理論:書中記載的經脈理論與華佗醫典不符,更接近魏晉以後的醫理發展。

後世學者認為,《中藏經》可能是後人根據華佗遺作的脈證理論,並按華氏藥方框架,增補整理而成。

《中藏經》的方劑淵源

據傳《中藏經》的方劑祖本源於華佗,至少包含華佗遺作的片段。後經多人之手增補修訂,非一時一人之功。

脈診要旨

《中藏經》中的脈診強調:

* 察左手寸口脈,若結滯不流暢,或如斷絕,即為血虛之兆。

* 下脈枯槁,則下不能制上;中脈枯虛,則氣機不暢。

* 百般病症,千般狀貌,皆因失血而起。

《中藏經》流傳版本

《中藏經》流傳至今的版本,經過歷代傳抄和校勘,與原本有所出入。

| 版本 | 修訂時間 | 校勘者 | 特色 |

|---|---|---|---|

| 存見本 | 宋代 | 不詳 | 原文或已失傳,現存版本為後人輯集而成。 |

| 明代本 | 明代 | 不詳 | 校訂後刊刻於《全唐文》中,流傳較廣。 |

| 清代本 | 清代 | 不詳 | 在明代本基礎上再次校勘,收錄於《四庫全書》。 |

結論

《華氏中藏經》作為一部兼論醫理與方劑的醫著,融合了華佗醫學思想與後世醫家修訂。探究其身世與年代,有助於理解中國古代醫學的傳承與演變。

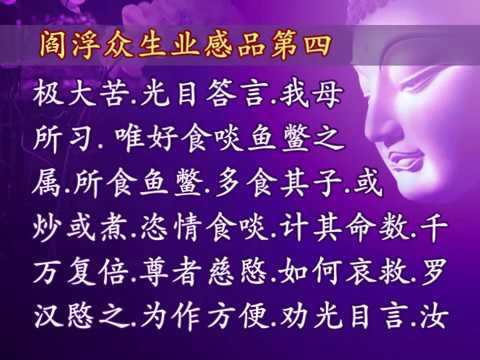

《中藏經》:佛教經典中的珍寶

《中藏經》,又稱《中阿含經》,是佛教巴利聖典中的重要經典,收錄於南傳上座部佛教的《阿含經》。其內容涵蓋佛陀的教導、戒律和各種經文故事,被視為研究上座部佛教早期思想的珍貴文獻。

主要內容

《中藏經》主要包含以下幾個方面的內容:

同時,《中藏經》也是一部文學傑作,其語言簡潔明瞭,敍事生動有趣。它為讀者提供了一個認識佛教思想和文化的窗口,體現了佛陀智慧和慈悲的思想。